红色潇湘,薪火相传。循着红色足迹,广大退役军人在新时代新征程新战场,用一串串坚实脚印,谱写出一曲曲奋斗赞歌,宛如一颗颗星、一盏盏灯、一簇簇火,闪耀在三湘大地,续写着红色华章。

现推出退役军人“每日一星”系列报道。今天,让我们一起致敬八路军战士、红军遗属、烈士母亲——赵德琴。

赵德琴讲述纪念章背后的故事。

一张张黑白照片、一本本泛黄的证书、一个个闪亮的纪念章,诉说着赵德琴的“三重身份”——八路军战士、红军遗属、烈士母亲,也见证了她无私奉献的革命人生。

赵德琴珍藏的纪念章。

1930年,赵德琴出生在辽宁省葫芦岛市兴城市曹庄镇的一个小村庄。6岁时父亲去世,母亲带着一子二女艰难度日。1944年,全家逃到内蒙古兴安盟突泉县学田乡落户。此后不到一年,母亲也在过度操劳中去世。

“家里实在太穷,哥嫂准备给我找个婆家,至少能有口饱饭吃。”赵德琴说,旧社会的底层女性除了嫁人,似乎没有别的出路。1946年5月,共产党领导的部队来到学田乡,让这个农家女孩的命运发生了转折。

当时,部队在村里设了征兵处,向村民们宣传革命思想,鼓励年轻人参军入伍。有一位英姿飒爽的短发八路军女战士,让赵德琴印象深刻。她向往成为这样的新女性,主动报名参加了八路军。

“我绝对服从安排。组织让我去哪里,我就去哪里。”参军后,赵德琴先是在辽西军区卫生处学习护理知识,后又到辽西军区四分区被服厂,东北军区军需部鞋工厂、皮革厂工作。1949年1月,她被调到解放军第44军卫生部当护士,同年3月随大军从天津南下,在江西九江地区横渡长江,历经湘赣战役、广东战役等。

多少次,她与医务所的战友一道,冒着枪林弹雨,穿过崎岖难行的山路,抬担架、救伤员,虽然不直接和敌人短兵相接,但随时都会遭遇敌军炮火的袭击。“从战场上抬下来的战士,大多是血肉模糊、缺胳膊少腿……”那段硝烟弥漫的岁月,令赵德琴刻骨铭心。她的左耳也因此失聪。

1949年8月,经组织介绍,赵德琴与彭华卿结为革命伉俪。彭华卿是澧县闸口乡古城岗村人。史料记载,自1926年9月贺龙率领3万北伐军澧州誓师,到1935年10月贺龙率红军主力离开澧县的10年间,约有1.5万澧县籍子弟先后跟随贺龙加入革命队伍。作为其中一员,时年18岁的彭华卿,于1935年在家乡入伍,并参加了长征。

赵德琴与丈夫都出身于贫苦农家,经历过旧社会的压迫和剥削,也目睹过侵略者的烧杀抢掠。在部队的这些年,他们亲眼见证了共产党人为谋求民族独立、人民解放不屈不挠、艰苦卓绝的斗争精神,建立起了深刻、坚定的共产主义信仰。

1950年,因身体原因,赵德琴选择了从部队转业,到原广州市企业局正泰公司工作。转业到地方后,她先后进入原广州市工农干部文化补习学校、原广州市委干部文化学校学习,在文化知识和政治素养方面提升自我,终于在1956年10月光荣入党。在入党申请书上,她这样写道:“我愿意为人民服务,做一个诚实的勤务员,更愿意为共产主义事业奋斗到底。”

1971年,彭华卿从原广州市物资局下属企业退休。因思乡心切,夫妻二人带着4个子女,回到湖南常德定居。受父母的影响,小儿子彭培义立志参军报国。1978年3月,19岁的他实现了梦想,跟当年的父亲一样,从澧县闸口奔赴军营。

现年已70岁的大哥彭培顺,还记得替父母送弟弟入伍的场景,“我在桥头的渡口送他上船,他笑着朝我挥手告别。没想到这一次就是永别了。”

在部队里,彭培义刻苦训练、表现优异,于次年加入中国共产主义青年团;同年2月,参加边境战争,在攻打三拱桥无名高地时英勇牺牲。4月,被评定为革命烈士,并追记三等功一次,现安葬在广西壮族自治区凭祥烈士陵园。

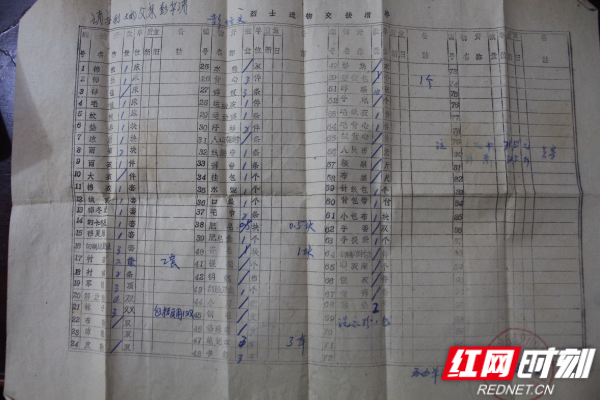

赵德琴儿子、烈士彭培义的《烈士遗物交接清单》。

赵德琴含泪取回儿子的遗物,一个有子弹印的皮质钱包、两条半新的毛巾……她悉心收藏,保存至今。时间辗转过去40多年,黑白照片上的年轻人依旧英姿勃发,母亲却已是白发苍苍。

“献了青春献终身,献了终身献子孙。”这是革命先辈们的铿锵誓言,也是老战士赵德琴一生最真实的写照。

来源:湖南省退役军人事务厅

编辑:夏文颖

时刻新闻

时刻新闻